Hay juegos que el tiempo convierte en leyenda… y otros que los fans convierten en religión. Castlevania: Symphony of the Night es, sin duda, de los segundos. Es ese título del que todo el mundo habla como si fuera el Mesías del género Metroidvania, el juego que “lo cambió todo”, la joya gótica de Konami que, según muchos, no ha sido superada. Pero claro, una cosa es el mito… y otra es sentarte a jugarlo en pleno 2025 con mirada crítica, sin nostalgia que nuble el juicio.

Así que sí, me he lanzado a rejugar Symphony of the Night desde mi consola R36S, tirando de emulador de PS1 como buen hereje moderno. ¿Por qué? Porque quería responderme una simple pregunta:

¿Sigue siendo divertido hoy o es puro humo de fans con síndrome de 1997?

Y es que ese año, mientras muchos jugaban Final Fantasy VII flipando con las CGI, Konami se sacó de la manga este experimento raro: un Castlevania sin látigo, con un protagonista medio vampiro que sube de nivel y explora un castillo gigantesco como si fuera Samus Aran con capa. En su momento, Symphony of the Night fue medio ignorado por la prensa y tardó en ser considerado el clásico que hoy todo el mundo idolatra. Pero claro, ahora que todos los indies quieren ser un Metroidvania, parece obligatorio arrodillarse ante él.

¿Lo merece? ¿De verdad sigue siendo tan bueno? ¿O simplemente llegó antes que los demás y ya está?

Vamos a destriparlo con calma, porque si algo tengo claro, es que no todos los clásicos envejecen igual… y este tiene tela que cortar.

Más drama que una telenovela gótica

Vale, hablemos claro: la historia de Symphony of the Night no tiene ni pies ni cabeza si te la tomas en serio. O sea, sí, hay una trama ahí… en algún sitio… enterrada bajo toneladas de frases teatrales, poses dramáticas y diálogos que parecen escritos por un vampiro con resaca.

Arranca justo después del final de Rondo of Blood, con Richter Belmont (el mata-vampiros de turno) desaparecido y Drácula resucitando una vez más porque, ya sabes, los vampiros tienen contrato de renovación anual. Entra en escena nuestro chico Alucard (el hijo emo de Drácula, que en realidad es el más sensato de todos), despertando para investigar qué coño está pasando en el castillo.

Y claro, entre combates y secretos, te sueltan perlas como la legendaria:

“¿Qué es un hombre? ¡Una miserable pila de secretos!”

Una frase tan absurda como gloriosa que define a la perfección el tono de todo el juego.

No esperes una narrativa con peso emocional o desarrollo de personajes. Aquí todo va de estilo, misterio barato y frases que suenan profundas pero no dicen nada. Si no entras en el juego de su drama gótico, te parecerá una telenovela de vampiros que se toma demasiado en serio a sí misma. Pero si te dejas llevar, hasta tiene su encanto.

El castillo como personaje

Aquí sí que tengo que decirlo: el castillo es lo mejor del juego.

Es un personaje en sí mismo, lleno de secretos, zonas absurdas, salas que no tienen sentido arquitectónico y enemigos que parecen salidos de pesadillas barrocas. Desde una torre con relojes hasta un teatro maldito, pasando por catacumbas, bibliotecas vivientes y una zona con lava sin razón alguna, explorarlo es una delicia (aunque más adelante hablaremos de si se pasa de laberíntico).

¿Hay misterio real? Pues… sí y no. No esperes una historia que se va revelando con giros o pistas. Pero la forma en que el castillo te invita a explorar, descubrir secretos, encontrar salas ocultas y desbloquear caminos nuevos sí tiene ese aire de misterio clásico, como un libro viejo que siempre esconde algo más.

Explorar es un placer y el combate… un trámite

Si hay algo que ha mantenido vivo a Castlevania: Symphony of the Night durante décadas, es su jugabilidad. Esa mezcla de exploración libre, combates rápidos y elementos RPG lo convirtió en un adelantado a su tiempo.

Explorar el castillo es un gustazo. La sensación de ir desbloqueando zonas con nuevas habilidades, el ir volviendo a sitios donde antes no podías pasar, y descubrir secretos por todas partes… sigue funcionando como un reloj. El backtracking, que en otros juegos puede hacerse pesado, aquí se siente natural. Es como si el propio castillo te estuviera invitando a desentrañar sus entrañas poco a poco. Nunca sabes qué vas a encontrar tras la próxima sala, y eso mantiene la curiosidad viva.

El combate, por otro lado, tiene sus luces y sombras. Alucard se mueve con elegancia, sí, pero no nos engañemos: muchas veces el sistema se reduce a aporrear botones y abusar de ataques rápidos o armas rotas. No hay un sistema de combos ni demasiada profundidad en las mecánicas de lucha, lo cual está bien para su época, pero comparado con Metroid Dread o Hollow Knight, hoy se siente algo limitado. Eso sí, el placer de destrozar enemigos con una espada poderosa o lanzar hechizos como si fueras un brujo de sangre sigue siendo adictivo.

Y hablando de hechizos y equipo… la variedad de objetos, armas, armaduras y secretos es absurda. En el buen sentido. Puedes encontrar espadas malditas, anillos que invocan familiares, botas que aumentan tu altura en píxeles (¡sí, en serio!). Hay tanto por descubrir que puedes perderte durante horas simplemente probando combinaciones. Pero claro, eso también rompe el balance: si sabes lo que haces —o simplemente tienes suerte—, puedes conseguir objetos tan rotos que el juego se convierte en un paseo.

El sistema RPG añade ese punto de progresión que engancha, pero no es profundo ni está bien equilibrado. Subes de nivel y mejoras estadísticas, sí, pero muchas veces eso se traduce en volverte demasiado fuerte demasiado pronto. Puedes farmear enemigos y llegar a un jefe que debería ser un desafío, solo para borrarlo del mapa en diez segundos. Y si encima usas pociones, objetos curativos o el mítico escudo de Alucard con sus combinaciones absurdas… adiós dificultad.

Un castillo para perderse (y encontrarse): así se diseña un mapa

El diseño de niveles en Symphony of the Night es, sin exagerar, uno de los pilares que lo sostienen como referente del género. Desde el primer momento, el castillo se siente como un organismo vivo, repleto de caminos interconectados, zonas con identidad propia y secretos a montones. Explorar no es solo avanzar: es escarbar en cada rincón buscando ese ítem que te cambia el juego, esa sala oculta que no habías visto o ese enemigo que parece sacado de un delirio barroco.

Y sí, engancha. Porque el mapa está diseñado con un ritmo muy bien medido: no te suelta todo de golpe, pero tampoco te frustra. Vas abriendo accesos, recordando atajos, regresando con nuevas habilidades, y siempre hay algo que justifica volver. Pocos juegos logran esa sensación de recompensa constante sin caer en la repetición.

¿Hay salas vacías? Alguna que otra, sí. Pero no son la norma. Casi siempre hay algo: un enemigo raro, un ítem único, una estatua sospechosa. Incluso las habitaciones aparentemente inútiles a veces esconden detalles sutiles. El diseño se siente pensado, no improvisado.

Y luego llega el castillo invertido, ese giro que marcó a una generación.

Aquí es donde muchos se dividen. Para mí —y sé que para muchos— no es un simple truco barato para alargar el juego. Es un desafío opcional para los que no se conforman con ver los créditos en la mitad del juego. No te lo imponen: tú decides si quieres enfrentarte a esa segunda vuelta más oscura, más difícil y con enemigos completamente diferentes. Porque no, no recicla enemigos sin más. Hay jefes nuevos, criaturas más agresivas, combinaciones distintas y una dificultad que escala como debe.

Además, recorrer el castillo al revés te obliga a desaprender lo aprendido, a reinterpretar la arquitectura y moverte con más precaución. Ya no eres el cazador, sino el que entra en territorio hostil. Es un castillo retorcido y cruel que castiga la confianza del jugador confiado. Y eso, sinceramente, me parece brillante.

En definitiva, el diseño de niveles de Symphony of the Night es una lección de exploración inteligente. Tiene su par de pasillos algo vacíos, claro, pero en general es una obra cuidada, compleja y hecha con mimo. El castillo invertido no es relleno: es una prueba final para los que realmente quieren dominar cada rincón del infierno gótico que Konami construyó en 1997.

Un desfile macabro con estilo propio

Si hay algo que Symphony of the Night hace sin miedo es entrar por los ojos. Su apartado visual es una carta de amor al pixel art bien hecho, de ese que no envejece mal… aunque tampoco es perfecto si lo miramos con lupa moderna.

El pixel art en general sigue aguantando como un campeón. Los fondos están cargados de detalles, las zonas tienen paletas propias que refuerzan su atmósfera, y hay un mimo constante en cada sala. No estamos hablando de gráficos genéricos: el juego tiene identidad visual a raudales. A día de hoy, sigue habiendo escenas que podrías enmarcar como si fueran pinturas digitales. Vale, algunas texturas cantan un poco en pantallas grandes, y ciertos enemigos se ven pixelados de forma algo irregular, pero nada que rompa la experiencia.

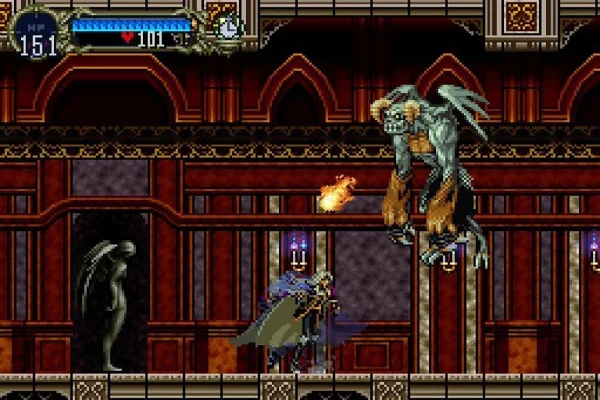

En cuanto a enemigos y jefes, hay variedad y creatividad para dar y regalar. Desde armaduras flotantes hasta abominaciones demoníacas, pasando por medusas, lobos infernales y esqueletos que lanzan huesos con precisión quirúrgica. Cada enemigo tiene un diseño propio que se diferencia claramente del resto, y eso se agradece en un juego donde puedes cruzarte con decenas de ellos en pocos minutos. ¿Hay algún reciclado? Sí, pero no se siente perezoso, sino más bien como parte del ecosistema del castillo. Además, los jefes tienen presencia, no son solo sacos de vida: hay criaturas grotescas, elegantes, surrealistas… algunos incluso parecen sacados de un museo de arte macabro.

Ahora, hablemos de Alucard. Su animación es de lo más recordado del juego, y no es casualidad. Se mueve como un noble con siglos de práctica: el salto, el dash, el giro al golpear… todo está lleno de personalidad. ¿Es un poco lento comparado con héroes modernos? Quizá. Pero no se siente torpe, sino intencionadamente elegante. Esa forma de flotar, de deslizarse, de cubrirse con la capa, es puro estilo. Y aunque hoy muchos prefieren protagonistas más ágiles y con doble salto desde el inicio, Alucard tiene un ritmo propio que encaja perfecto con la atmósfera del juego.

Los efectos visuales, en cambio, son un poco más irregulares. Algunas magias lucen brutales —como los hechizos de fuego o los ataques con espadas malditas— pero otras se sienten algo apagadas, con partículas que desaparecen rápido o brillos que hoy no impactan tanto. La sangre y los impactos cumplen, pero no destacan. En 1997 eran potentes; hoy, simplemente están bien.

Oídos bendecidos por el infierno: música que no olvidas, aunque quieras

Si hay algo en lo que Castlevania: Symphony of the Night pisa fuerte desde el primer minuto, es en su banda sonora. Ese tema de introducción, “Dracula’s Castle”, entra como una patada elegante a la cara: riffs góticos, melodías pegajosas y una energía que te hace querer cruzar medio castillo sin guardar. Y lo mejor es que no es un tema aislado. La música de este juego sigue siendo un espectáculo, incluso en pleno 2025.

Michiru Yamane se sacó de la manga una mezcla que no debería funcionar, pero lo hace: rock progresivo, órgano barroco, jazz raruno, piezas orquestales y hasta toques electrónicos. Es un cóctel sonoro que no pide permiso ni perdón. Hay temas que se te clavan en la cabeza para siempre (“Wood Carving Partita”, “Crystal Teardrops”, “Lost Painting”…), y lo hacen sin necesidad de nostalgia. Son buenas, punto. A nivel de composición y ambientación, siguen dando lecciones.

¿Hay relleno? Alguno, sí. No todos los temas son igual de memorables. Hay zonas con melodías más ambientales o repetitivas que se sienten menos inspiradas, especialmente si te toca estar ahí farmeando o explorando sin rumbo. Pero incluso esas tienen coherencia con el tono del castillo. Ninguna canción chirría.

Los efectos de sonido, por otro lado, cumplen sin brillar. Los golpes, hechizos, enemigos muriendo y objetos equipados suenan como deben, pero no te van a dejar huella. No molestan, no destacan. Son funcionales. En su momento estaban bien, pero hoy no tienen ese impacto que sí tienen los temas musicales. Lo que realmente sostiene el apartado sonoro es la música, no el diseño de sonido.

Y luego está el doblaje, especialmente si lo jugaste en inglés…

Aquí no hay debate: es tan malo que da la vuelta y se convierte en arte. Esa mítica frase de “What is a man? A miserable little pile of secrets!” ya no se puede tomar en serio… y tampoco hace falta. Todo el doblaje suena como si los actores estuvieran improvisando con cero dirección, con voces exageradas y pausas dramáticas ridículas. Es serie B con capa y espada. Pero en vez de arruinar la atmósfera, la potencia. Le da personalidad, carisma involuntario. Es tan icónico que ya forma parte del ADN del juego.

La obsesión empieza después de los créditos

Una vez terminas Symphony of the Night, la sensación que queda no es solo de satisfacción… también es esa vocecita interior que te dice: “te has dejado cosas”. Y no es una trampa mental: el juego está pensado para rejugarse, descubrir rutas alternativas, exprimir secretos, y sí, también para fliparte usando a Richter como si fueras un speedrunner noventero.

Volver a jugarlo sí vale la pena, pero depende del tipo de jugador que seas. Si solo buscabas llegar al jefe final y cerrar el castillo, probablemente no veas la necesidad. Pero si te gusta explorar hasta el último rincón, probar builds distintas o simplemente ver lo que no viste en tu primera pasada, Catlevania: Symphony of the Night te da razones de sobra para volver.

Y luego está Richter Belmont, el modo extra desbloqueable. Aquí la cosa cambia: sin niveles, sin equipo, sin hechizos… solo látigo, habilidades de cazavampiros y puro músculo. Es otra experiencia de juego, mucho más arcade y directa, que convierte el castillo en un campo de entrenamiento contrarreloj. No tiene progresión RPG ni exploración profunda, pero es ideal para quienes quieren dominar el mapa a base de reflejos. Lo que pierde en variedad, lo gana en ritmo.

En cuanto a los secretos, hay de todo: algunos son curiosidades (salas que solo sirven para decir “eh, mira esto”), pero otros realmente aportan. Armas únicas, familiares ocultos, zonas secretas y finales alternativos que no se encuentran sin rascar bien el castillo. Incluso después de acabar el juego, seguirás descubriendo cosas si te lo tomas en serio. Y eso, en un juego de 1997, sigue siendo sorprendente.

¿Y la duración? La campaña principal no se alarga artificialmente… hasta que llegas al castillo invertido. A partir de ahí, sí puede sentirse un poco más lento, sobre todo si no vas con una guía y te toca buscar rutas a ciegas. Pero más que alargamiento artificial, es un test: el juego te dice “¿quieres el final real? Pues demuéstrame que conoces este lugar como la palma de tu mano”. Es opcional, sí, pero está tan bien integrado que no se siente como relleno descarado. Terminar el juego completo te llevará unas 12 o 13 horas.

Conclusión final sobre Castlevania: Symphony of the Night

Symphony of the Night no es perfecto. Tiene desequilibrios, jefes que a veces caen sin esfuerzo, y un sistema RPG que puedes romper sin querer. Pero aún con sus costuras a la vista, sigue siendo una joya que brilla por mérito propio. Su exploración inteligente, su estilo visual inconfundible y su banda sonora apoteósica lo mantienen vigente incluso en 2025, sin necesidad de excusas nostálgicas. Es un juego que sabía exactamente qué quería ser, y lo fue con personalidad, riesgo y una dirección artística que muchos títulos actuales desearían tener. Si eres fan de los Metroidvania, es una clase magistral. Si no lo eres, igual te atrapa por pura curiosidad gótica. Pero si solo buscas acción directa y sin perderte… probablemente el castillo se te haga cuesta arriba.